ブラニョさんの息子さんが「 1 型糖尿病 」と診断されたのは、まだ歩いてもいない赤ちゃんの頃。彼女自身、普通の糖尿病との違いさえ知りませんでした。

ハンガリー在住約 20 年になるブラニョさんに、糖尿病とともに成長する息子さんと家族の様子を、連載で綴ってもらいます。

最初は扁桃腺炎と勘違い

約 10 年前、息子が 11 か月のときでした。

熱が出たのでかかりつけの小児家庭医 ( gyerekorvos ) へ連れて行くと、初めは「 扁桃腺炎 」との診断。抗生物質を 1 週間飲み続けた結果、熱は下がりました。

それでも、相変わらず息が荒く調子が悪そうな様子。おかしいなと思って再度、受診することにしました。そこで、肺炎の恐れもあると言われ、念のため血液検査を受けることになったのです。

血液検査は小児科医では行わないため、私たちの住む市の総合診療所で受けます。でも、検査受付は午前中のみ。その日はすでに終了していたので、小児科医からブダペスト市内のこども病院を勧められました。

たまたま夫が出張帰りで在宅だったため、夫の運転で一緒に病院へ向うことに。今思えば、翌日まで地元診療所での血液検査を待たずに病院に急いだことが幸いしました。

病院はいつものようにうんざりするほどの混雑ぶり。1~2 時間くらい待ったでしょうか。本来ならば、レントゲンなど検査の後に診察という順序ですが、途中で看護師さんが息子の息が荒いのを見て、診察が先になりました。

その後、ようやく別棟に移ってレントゲンなどの検査。そして、看護士さんが血糖値を測ると言って、息子だけ別室に連れて行きました。

初めて聞いた「 1 型糖尿病」

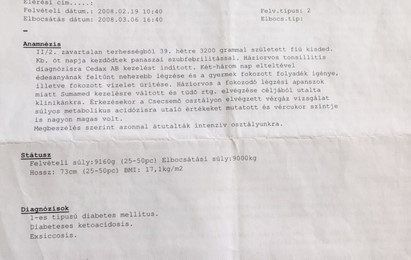

息子の診断書。「 1 型糖尿病 」と書かれています。photo by ブラニョ

そこからの記憶は途切れ途切れです。

部屋から出てきた看護師さんの第一声は、

「 血糖値がとても高いので、別棟にある集中治療室へ行きましょう。 」

「 え、集中治療室? なぜ? 」

息子は確かに調子は悪そう。でも意識もあり、重体というほどではありませんでした。

私は頭がパニックになりながらも、息子を抱いて別棟までとにかく必死で走りました。

その途中、「 いったいどうなるの? 」と半泣きで夫に聞いたことを覚えています。

後からわかるのですが、この時、息子は、高血糖がすでに長いこと続いていたのでした。そのまま放っておけば昏睡状態に陥り、下手をすれば死にも至る手前でした。

集中治療室に着くと、私たちだけ付設されている小部屋に通され、医者から妊娠中のことからいろいろ質問を受けました。その時に、初めて「 1 型糖尿病 」の疑いありと言われたと記憶しています。そして、これほどの赤ちゃんがなることは珍しいということも。

その頃の私は、「 糖尿病 」と言えば、大人がなる生活習慣病くらいの知識しかなく、「 1 型 」があることすら知りませんでした。

前者がインスリンの分泌が悪くなったり体があまりインスリンに反応しなくなる病気であるのに対して、「 1 型 」はインスリン自体が全く分泌できなくなるもの。

なぜこんな小さな息子がなるのか、治る病気なのかも一切わからず、その後は廊下のベンチで夫と呆然と待っていました。今でこそスマホでなんでもすぐに調べられますが、その頃はそんなことも無論できなかったのです。

「 どうしてこんなことになっちゃったのだろう。外はいつもと同じ平凡な 1 日が流れているのに 」

「 映画のワンシーンみたいだ 」

あの時、廊下の突き当りの窓から見た外の風景はよく覚えています。頭の中ではいろいろな思いがよぎりました。

今晩が峠

結局、その日はそのまま家へ帰るように言われ、息子の顔を再び見ることもできませんでした。

帰りの車で、夫はなぜかサングラスをかけています。2 月でまぶしくもないのに。

「 どうして僕たちの子どもがこんなことになってしまったんだろう 」と静かに泣いていたのでした。彼が泣いたのを見たのは、後にも先にもこの時だけです。

帰宅するとすぐその足で、近くの義理の両親の家へ行きました。両親もとてもショックを受けつつも、いろいろと励ましてくれました。

そこから数時間おきに、様子を聞くために病院へ電話。その度に祈るような気持ちでしたが、「 今夜が峠なので、何かあったら電話します 」という同じ返事しか返ってきません。

峠というのは、昏睡状態に陥るかどうか、ということだったのでしょう。そんな状態でよく家で待っていられたものだな、と今さらながら思います。

その日の晩は、ほとんど一睡もできずに過ごしました。が、幸い、最も恐れていた事態には至りませんでした。

膨らむ不安

翌朝、夫に病院まで送ってもらい、ひとりで集中治療室へ向かいました。

ようやく見た息子は、まるで別人のよう。小さな身体にたくさんのチューブがついていて、ベットに寝かされていました。私が部屋に入っても、反応はほとんどありません。

そして、枕元にはカセットデッキが置かれ、音楽が流れっぱなし。

若い看護師さんに音を消してもいいか聞くと、「 寂しくないようにずっと流していたんですよ 」と。でも母としては、うるさくても何も言えずつらかったね、と涙がこぼれました。

集中治療室にいる間も、夜は帰宅していました。看護師さんらから、体力温存のため休むよう促されたからです。

ただ家でも、神経は休まりませんでした。病気のことをインターネットで調べ始めるのですが、画面に出てくる「 難病 」、「 合併症 」といった言葉にばかり目が留まってしまいます。

息子の将来は、いったいどうなってしまうのだろう、、、。 余計にひどい不安が襲ってきました。

幸い、息子の状態は安定し、集中治療室からは 3 日ほどで出られました。

その後は子どもの糖尿病患者が集まる病室へ移り、3週間の入院生活が始まるのでした。

夫婦として

photo by Ako

ここで少し、私とハンガリー人の夫とのことを書いておきます。

今でこそ、糖尿病とともに暮らすことが当たり前になっていますが、あの頃は、私たちにとっては人生最大の困難でした。

夫は、朝晩の病院への送迎は欠かさずしてくれていました。また息子を思う気持ちは、私と変わらず強かったはず。

ただ、今振り返ると、あの時もっと話し合って、もっと一緒に乗り越えたかったという気持ちが強いです。

当時、30 代で仕事盛りの夫には昇進の話があり、近日中に返事を求められている状態でした。夫から、大変な時期だから断ったほうがよいかなと相談されたとき、私は「 頼まれたのなら引き受けてもいいんじゃない 」と良い奥さんを演じてしまいました。

今の私ならきっと「 昇進は断って。一緒に息子のことを考えたり手伝ったりしてほしい 」と言うはずなのに。

そのためその後、私は、何から何まで手探りの中、ひとりでほとんどすべてを背負い込むことになったのです。

病気の受け止め方も違いました。

夫はもともと冷静、現実主義者で、「 もうなったものは仕方がない。今できることは何かを考えてやっていくしかない 」という考え。

対して私は、「 どうして私の子がこんな目に合わなくちゃいけないの 」と悲しみ続け、現状をなかなか受け入れられません。こういう時にこそ、夫婦で気持ちを揃えて立ち向かうべきなのに、お互いの間の溝が深まっていく感じさえありました。

糖尿病がなければ、こんなことを考える必要もなかったでしょう。

今からすると、息子をどうするか、そして自分の気持ちも含めて、些細なことでも密に話し合うことがとても大事だったと思います。

次回は、入院生活のことや、その間に学んだインスリン投与の仕方、細かい食事管理などについてお伝えします。